Avec les saisons perturbées par le réchauffement climatique, les érablières se trouvent au cœur d’un environnement en mutation. Elles risquent d’être affectées, comme tous les secteurs agricoles, mais la question demeure à savoir à quel point ce sera le cas et si la production de sirop d’érable s’en trouvera menacée à moyen terme.

Tim Rademacher est stagiaire postdoctoral à la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l’Université du Québec en Outaouais. Il est aussi acériculteur à ses heures. En mars dernier, il a présenté un résumé de ses recherches qui portent sur les érablières.

La bonne nouvelle est que les érables et la culture de l’eau d’érable n’est pas sur le point de disparaître, mais des défis se pointent à l’horizon sous la forme de saisons plus variables et de possibles ravageurs. La meilleure arme dans ce contexte est d’assurer une protection aux érablières sous forme d’une biodiversité.

À lire aussi

Les nouveaux membres du Temple canadien de la renommée agricole

Le Temple canadien de la renommée agricole a dévoilé les nouveaux membres lors d’un gala en Colombie-Britannique. Une figure incontournable du secteur agricole au Québec a été intronisée.

Un état des lieux

De prime abord, la sève prélevée pendant la coulée ne représente qu’une fraction enlevée à l’arbre, ce qui ne cause pas de problème, mais pourrait le devenir éventuellement à un niveau local, selon le chercheur. Il faut, en effet, être conscient que la coulée elle-même est influencée par la biologie et le climat.

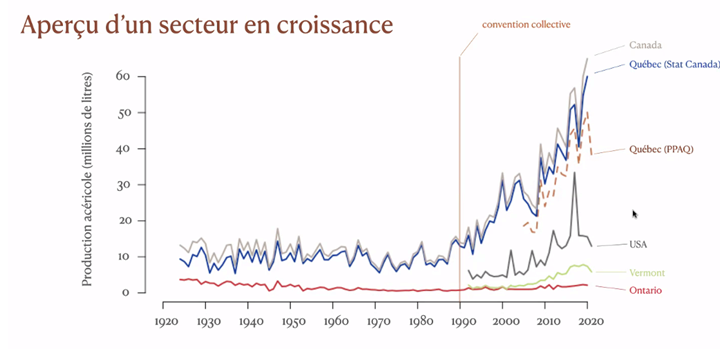

Le secteur québécois a connu d’importantes transformations dans les 30 dernières années avec des avancées technologiques, telles que les tubulures, et des techniques de production du sirop d’érable plus sophistiquées et énergétiques. La mise en place de la convention collective a également eu un impact majeur sur la production acéricole.

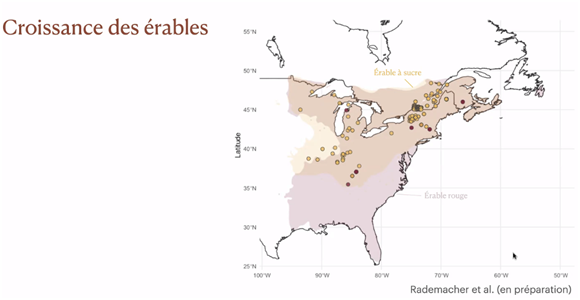

Il s’agit d’un secteur dont l’histoire est plus que centenaire, mais limité géographiquement au nord des Laurentides.

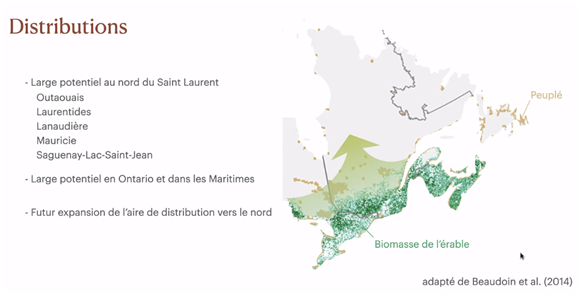

Tim Rademacher ne voit pas cependant de changement à court et moyen terme quant à la distribution de la biomasse des érables rouges et des érables à sucre qui composent les érablières. De tels changements prennent du temps et ils ne se produiront pas de sitôt au Québec. D’autres populations d’érables au nord pourraient même pouvoir être exploitées, alors que ce n’est pas le cas en ce moment.

Il faut toutefois entrevoir un déplacement de la production vers le nord au détriment des régions plus au sud du Québec dans les prochains 50 ans. « C’est probable que les régions administrative plus au sud (Estrie, Montérégie et Chaudière-Appalaches) vont voir en moyenne des réductions à la fin du siècle quand d’autres régions plus au nord vont voir des augmentations. »

Cela ne veut pas dire que le réchauffement climatique sera sans effet sur la santé et la vigueur des érables. Les perturbations plus fréquentes et la plus grande variabilité de la météo auront des conséquences à long terme. Selon les résultats préliminaires des recherches de M. Rademacher, le changement des conditions pourrait avoir un impact sur les érablières, comme dans le cas des sécheresses plus sévères observées dans les dernières années. La réduction du couvert de neige en hiver causera plus de dommages aux racines et, par conséquent, à la croissance et aux réserves de l’érable, tout comme les gels tardifs. L’érable consacre davantage de ses énergies à sa reproduction quand ces événements surviennent avec comme effet une réduction de la production de sirop l’année suivante. Quant à l’envahissement de l’hêtre dans les érablières, le problème n’a pas été observé au Québec.

La question des ravageurs se pose aussi, dont le longicorne asiatique. « Il n’est pas encore présent au Québec, mais pourrait être dévastateur puisqu’il cible l’érable qui meurt ensuite », indique M. Rademacher.

Il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait davantage de variabilité dans la quantité et la qualité de la coulée de sève dans les prochaines années.

La prévention en solution

Le chercheur rapporte que si certains changements sont inévitables, des gestes peuvent être posés pour prévenir les dommages éventuels aux érablières. Il suffit d’établir certains processus d’intervention.

Dans le cas des ravageurs, en plus de procéder à la détection, ajouter des espèces en compagnonnage peut augmenter la résilience des érables en les rendant moins vulnérables à une infestation de masse. « En monde monoculture, une érablière composée à 90% d’érables est un véritable buffet pour le longicorne. »

Le guide d’entaillage peut être aussi modifié à la suite d’une sécheresse ou face à des pathogènes pour protéger les arbres lors d’un stress, comme par exemple entailler moins après des années d’épidémies ou de temps sec. Des outils de gestion et de prédiction pourraient aussi être développés pour réagir dans ces situations. La réduction des blessures à l’arbre lors de l’entaillage serait aussi à étudier.

Dans le cas du compagnonnage, le taux idéal d’espèces autres que l’érable est encore difficile à établir puisqu’il peut dépendre des conditions locales et des sols. « On peut regarder les érablières naturelles pour se donner des indicateurs », signale M. Rademacher qui mise sur un modèle d’exploitation durable. « Il existe des solutions naturelles quand c’est bien géré. »

Les érablières ont en effet un potentiel environnemental important, en autant que ce potentiel soit mis en profit et protégé. Les forêts constituent une manière de stocker le carbone et un environnement propice aux pollinisateurs. Il faut en contrepartie protéger la biodiversité et la gestion de l’eau pour s’assurer une provision d’eau d’érable durable.