Depuis 2017, 22 équipes et une petite armée d’experts et de chercheurs se sont mis à l’œuvre afin de mieux connaître l’état de santé des sols québécois, une mise à jour plus que due puisque les dernières données sur le sujet datent de la publication de l’Inventaire des problèmes de dégradation des sols en 1990.

Marc-Olivier Grasser, agronome et chercheur en conservation des sols et de l’eau à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), a fait part des données préliminaires recueillies depuis 2018 au Québec, avant le dévoilement du rapport, prévu fin 2022, début 2023.

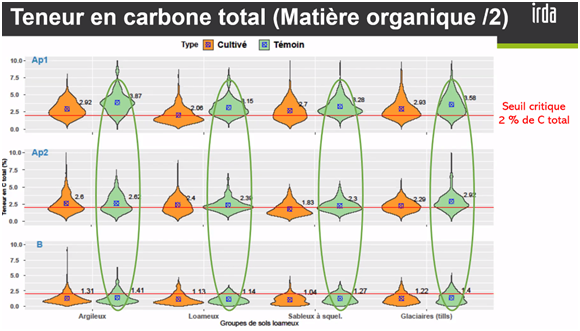

Selon les résultats analysés jusqu’à maintenant, la situation n’est pas aussi dramatique qu’on aurait pu s’y attendre du point de vue de la matière organique, dont le seuil critique est fixé à 2%. « C’est surprenant. Ce n’est pas complètement alarmant quand on regarde dans un horizon de AP2 (entre 10 et 25 cm) », indique le chercheur. Il faut tenir en considération dans l’interprétation des résultats certains éléments, tels que l’origine des échantillons et les séries de sol. Certains résultats préliminaires montrent toutefois que des régions et certains types de sol affichent des seuils plus alarmants en dessous de la barre des 2%.

À lire aussi

Apprentissages avec le robot à lisier 360 Rain

À la Ferme Olivier Lépine, le premier été de tests avec le robot à lisier 360 Rain commercialisé au Québec par Saturn Agriculture a été tellement concluant, qu’un 2e et un 3e robot y seront en fonction au printemps 2026.

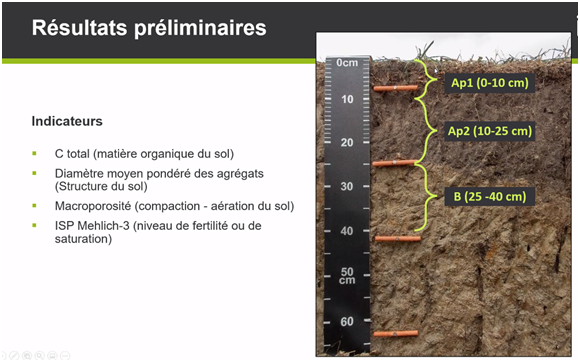

L’échantillonnage a eu lieu entre mai et juillet de 2018 à 2019 sur 425 sites pour un total de 1704 profils de sol et 71 séries de sol prélevés. L’équipe s’est appliquée à interpréter et déterminer l’état de santé des sols à partir de mesures de rendement, de sites de référence non perturbés (sols témoins) et/ou d’autres critères reconnus. Elle mène également une enquête afin d’établir les liens entre les pratiques culturales déployées, la santé des sols et leur productivité.

Les séries de sol sont les plus communément cultivées et se détaillent ainsi:

Argile : 18 séries de sol.

Loams : 14 séries de sol.

Sableux et squelettique : 14 séries de sol.

Till : 22 séries de sol.

Les échantillons sont évalués selon quatre critères : le drainage, la granulométrie, l’indice de saturation en phosphore et les sous régions pédologiques. Ils ont été comparés chacun à un groupe témoin.

Le portrait obtenu montre des sols plus fragilisés en Montérégie et dans la vallée du Saint-Laurent pour presque tous les types de sols. La matière organique y est plus faible en général. Les résultats sont également plus faibles en ce qui a trait à la macroporosité, à la grosseur des agrégats ou encore à l’indice de saturation. Certains sols se situent sous le seuil critique de 2% de matière organique, tels que les sols argileux ou sableux.

M. Grasser se montre toutefois encourageant quant à la possibilité de voir la situation s’améliorer dans un horizon de 15 à 20 ans. Certains types de sol pourrait voir leur bilan en surface s’améliorer, selon lui, avec des pratiques culturales plus favorables.

Le rapport final permettra d’ailleurs de mettre en lumière les liens ente les pratiques, l’intensité des travaux, la conservation, le type de travail du sol et les intrants, autant d’informations qui permettront d’y voir plus clair sur ce qui joue sur la santé des sols.