Année 2021, neuf fermes québécoises en grandes cultures entament un examen approfondi de chacun de leurs gestes à la ferme visant à évaluer leur empreinte carbone. Le projet, mené par Agriclimat, veut ainsi décortiquer les décisions prises à la ferme et leurs impacts, à la fois en émission des gaz à effet de serre (GES) et en séquestration de ces derniers.

Les fermes font partie des 38 entreprises agricoles québécoises ayant levé la main pour participer au projet chapeauté par Agriclimat. Le but est d’avoir un portrait des fermes et d’explorer différents scénarios permettant de réduire les émissions de CO2, dans l’optique plus large de lutter contre les changements climatiques.

Depuis la fin janvier, Agriclimat présente des webinaires présentant les résultats de ces démarches en compagnie des coordonateurs impliqués, ainsi que des propriétaires. Dans le cas du webinaire sur les grandes cultures, la chargée de projet Charlotte Codron a expliqué les différentes formes de GES sur les fermes. Par la suite, elle a dressé un portrait de l’expérience de la Ferme Duhamel Lapierre, située à Saint-Nazaire d’Acton, en Montérégie, en compagnie d’un des propriétaires, Éric Lapierre.

À lire aussi

Temps des sucres 2026: lancement officiel

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont souligné le début de la saison des sucres dans le cadre du Carnaval de Québec qui bat actuellement son plein.

Pour bien comprendre un bilan carbone, il faut saisir au préalable la nature des GES et leur provenance. Les GES se divisent en trois groupes : le CO2 provenant de la combustion, le N2O, issu de la dégradation de l’azote dans le sol, et le CH4, le méthane produit par la digestion des ruminants. Ils ont chacun un impact différent. Sur une durée de 100 ans, si l’impact du CO2 se mesure à 1, l’impact du N2O est 28 fois plus dommageable que le CO2 et le CH4, 265 fois.

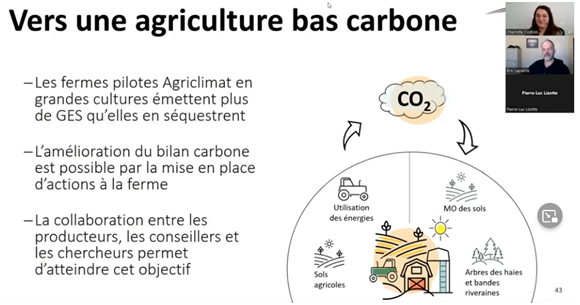

Sur une ferme, les émissions proviennent des sols agricoles, des engrais ou du type d’énergie utilisé. La séquestration se fait, quant à elle, par les sols ainsi que les haies, arbustes et arbres se trouvant sur la propriété. En additionnant les deux, on obtient le bilan carbone.

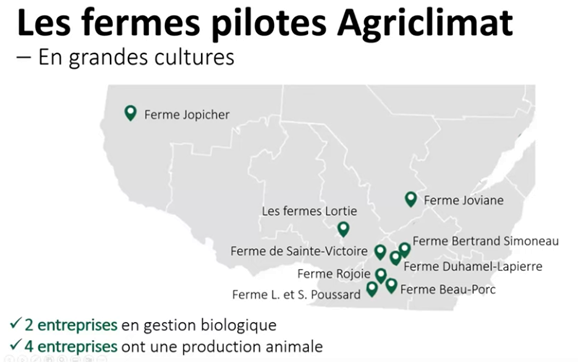

Sur les neuf fermes en grandes cultures, deux étaient en régie biologique, quatre en production animale et trois en grandes cultures à 100%. Elles se retrouvaient dans cinq régions différentes du Québec et regroupaient ensemble 4500 hectares pour 24 600 tonnes de grains produits.

Les émissions des neuf fermes pour l’année 2021 se sont élevées à 2,83 tonnes de CO2 par hectare. La surprise est venue du fait que la majorité des émissions soit de nature N2O à 72%, contre 18% pour l’énergie et 9% pour les engrais minéraux. Elles rejettent en plus en moyenne 1,49 tonnes de CO2 par hectare en raison des dynamiques du sol, pour un bilan carbone positif de 4,32.

La Ferme Duhamel Lapierre ne faisait pas exception. Ancienne ferme laitière convertie en 2017 aux grandes cultures, elle pratique depuis 2000 le semis direct et les cultures de couverture depuis plus d’une douzaine d’années. Malgré ses bonnes pratiques culturales, elle affichait un bilan d’émission de GES de 3,27 tonnes de CO2 par hectare. Le bilan était tout de même meilleur que cinq ans auparavant. Éric Lapierre a délaissé la culture du maïs, qui n’était pas sa culture principale, pour adopter le canola et réintégrer des prairies pour le foin de commerce. Il a également augmenté les superficies de céréales. En ayant un meilleur contrôle sur la fertilisation de lisier, il prévoit réduire ses émissions de 22%. Puis, en intégrant des inhibiteurs d’azote au coût de 10$ l’hectare, il pourrait passer en 2024 à 2,24 tonnes de CO2.

L’évaluation de la séquestration a également réservé des surprises en s’affichant à 3,07 tonnes de CO2 par hectare d’émission. Comme bien des fermes au Québec, la production de cultures annuelles, comme le soya et le maïs, a diminué la quantité de matière organique du sol (loams sableux dans leur cas), ce qui réduit la capacité du sol à séquestrer le carbone. La solution pour améliorer le bilan de la ferme serait d’ajouter une haie de 2,6 km le long des cours d’eau situés sur la ferme, mais en raison de la portée à long terme du projet, la réflexion est toujours en cours quant à sa réalisation.

En somme, le bilan de la Ferme Duhamel Lapierre aurait pu être bien pire sans son recours au semis direct et aux cultures de couverture. Sa matière organique se stabilise, mais les propriétaires sont limités par la nature de leur sol. L’amélioration du bilan vient surtout de la décision d’arrêter la culture du maïs qui ne convenait plus aux propriétaires. Mais en apportant une attention plus soutenue à leurs pratiques, ils ont amélioré leur bilan, ce qui fait dire qu’il faut peut-être voir des dépenses comme des investissements, comme ils l’ont fait pour les cultures de couverture. L’important est d’être bien accompagné dans le processus.