L’achat local et son encouragement auprès de la population ont pris beaucoup de place dans les deux dernières années. Le gouvernement québécois a d’ailleurs mis en place diverses mesures, dont une part aux produits québécois dans les institutions publiques.

La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a publié récemment un rapport faisant état du « contenu québécois » et celle de « part des produits québécois » sur le marché alimentaire au Québec pour l’année 2020. Cette année a été fortement bouleversée par la pandémie qui a mené à la fermeture des restaurants et de l’hôtellerie.

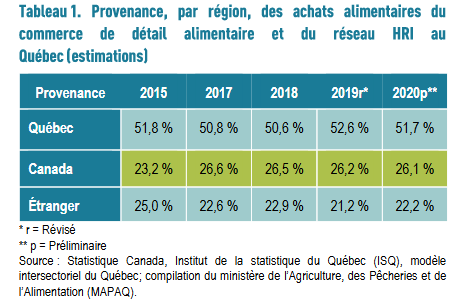

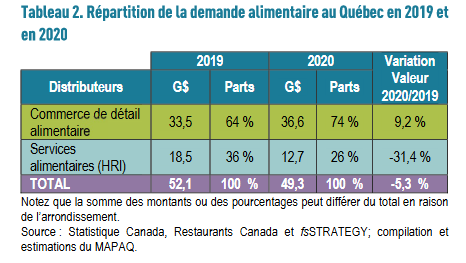

Le rapport montre cependant que le portrait général a été peu influencé puisque la part de produits alimentaires achetés par le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI) s’est transféré chez les détaillants en aliments. Et en terme de provenance, le pourcentage est similaire à celui des années précédentes.

À lire aussi

Les nouveaux membres du Temple canadien de la renommée agricole

Le Temple canadien de la renommée agricole a dévoilé les nouveaux membres lors d’un gala en Colombie-Britannique. Une figure incontournable du secteur agricole au Québec a été intronisée.

En 2020, le secteur bioalimentaire du Québec (la production agricole et les pêches, la transformation

bioalimentaire et la distribution, qui regroupe le commerce de détail alimentaire et les services

alimentaires du réseau HRI du Québec) a chiffré 30,9 G$ de ventes.

Sur les 30,9 G$ de ventes finales, des ventes de 13,6 G$ sont réalisées sur le marché intérieur québécois. Des ventes de près de 6,4 G$ sont dirigées vers le reste du Canada et 7,7 G$, vers les marchés extérieurs étrangers. Le réseau HRI effectuent 12,6 G$ d’achats à l’extérieur de la province, pour un total de 26,2 G$.

Les transactions réalisées sur le marché québécois représentent une grande proportion, soit 93 %, et correspondent aux produits transformés, particulièrement les produits de viande (21 %), les produits laitiers (19 %), les boissons (16 %), les produits de boulangerie et de tortillas (14 %), et les autres aliments comme le café, les vinaigrettes et les aliments à grignoter (13 %). Les produits non transformés provenant du secteur agricole et de la pêche comptent pour les 7 % qui restent.

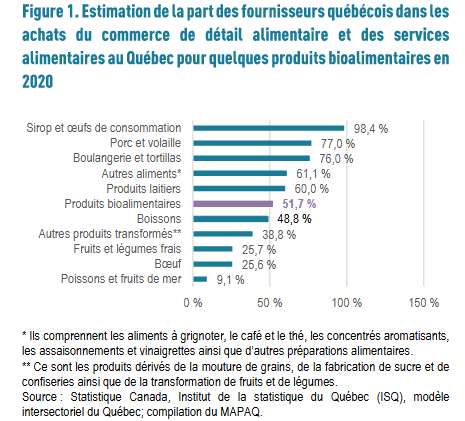

Les estimations de l’année 2020 indiquent que pour des produits comme le sirop d’érable, les œufs de consommation et le porc, les achats sont effectués en majorité chez des fournisseurs québécois, tandis que ce sont surtout des fournisseurs à l’extérieur de la province qui assurent l’approvisionnement en fruits et légumes frais, en bœuf et en poisson et fruits de mer frais et transformés.

Le rapport note cependant que la « part des produits bioalimentaires québécois dans les achats du commerce de détail et du réseau HRI reste difficile à déterminer de façon précise puisqu’il n’existe pas de banques de données permettant d’établir l’origine géographique de tous les produits et de suivre toutes les étapes de leur vente. Selon les dernières estimations, la proportion varierait peu.

L’année 2021 marque le retour du réseau HRI où une hausse de 22% de la demande alimentaire des consommateurs est anticipée pour un total de 53,2 G$, selon les données préliminaires.

Les auteurs du rapport indiquent qu’il est encore tôt pour évaluer le contenu dans les achats de 2021. « On peut s’attendre cependant à ce que la hausse des ventes dans le réseau HRI entraîne des conséquences directes et indirectes, notamment sur l’emploi et les profits, des composantes de la valeur ajoutée », conclut l’étude.