Quand Odette Ménard offrait des conseils et parlait des vers de terre il y a 30 ans, les producteurs se plaignaient d’elle à ses patrons en disant qu’elle devrait travailler aux pêcheries. Aujourd’hui, le rôle de ces petits invertébrés reçoit plus de crédit, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire, selon l’ingénieure et agronome, lors du plus récent webinaire sur la santé des sols présenté par le CRAAQ. Si les gens se sont concentrés sur ce qui se passait au-dessus du sol dans les deux dernières décennies pour améliorer leurs rendements, il faut maintenant se concentrer sur ce qui se passe dessous pour mieux comprendre les interactions entre les végétaux et le sol. « Il faut un changement de paradigme », illustre Mme Ménard.

Cette pionnière de la Caravane des sols explique que le rôle des vers de terre peut se résumer par deux fonctions : incorporer la matière organique du sol et entretenir le sol par les galeries qu’ils creusent, ce qui aide à l’infiltration de l’eau et à la décomposition des matières organiques.

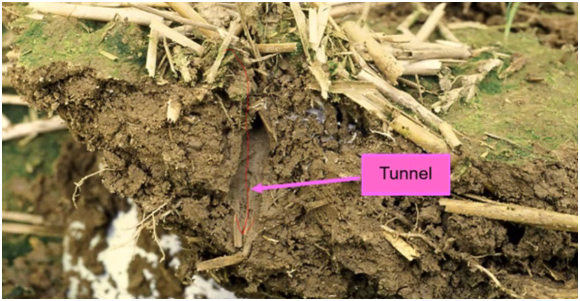

Selon une étude comparant une terre avec et sans vers de terre, l’infiltration de l’eau s’est améliorée de 80% en dix ans, alors que le carbone organique a augmenté de 25% durant le même intervalle. Cela souligne le rôle important des vers de terre sous ces deux aspects. « Par la formation des galeries et leur production de tortillons, les vers de terre augmentent significativement la stabilité structurale du sol, ce qui permet à la fois une meilleure infiltration et aussi une meilleure rétention de l’eau. Toutes ces nouvelles pores dans le sol permettent aussi une meilleure croissance des racines des plantes », précise l’agronome. À titre d’exemple, un tunnel de vers de terre, qui constitue une zone de décomposition, peut avoir une durée de vie de 30 ans.

Un sol en santé peut se vérifier de nombreuses manières, mais une d’elle consiste à dénombrer la population de vers de terre. Ces derniers peuvent ingérer une fois et demi leur poids en une journée, en plus de 600 grammes de résidus/mètre carré/année. « Ce qui fait qu’avec de bonnes populations de vers de terre, 60% des résidus de maïs-grain, en se basant sur un rendement en grain de 10 t/ha, seront gérés par les vers de terre. Il est estimé que dans le maïs-grain, le rendement en résidus est l’équivalent du rendement en grain. »

À lire aussi

Le soya efface ses gains des derniers mois

Les nouvelles des derniers jours ont ramené le prix du soya tel qu’il était à la fin du mois d’octobre.

Les lombrics doivent toutefois bénéficier de conditions favorables pour habiter et se reproduire dans le sol. Si le sol est compacté, manque de résidus et est travaillé selon des méthodes conventionnelles, il risque d’être peu accueillant. Il faut utiliser le moins d’outils possibles pour travailler le sol, avec une charge réduite et dans des conditions sèches, fait valoir Mme Ménard. « Les méthodes conventionnelles (comme les charrues et le chisel) conduisent à la destruction de 70% des vers de terre. »

Les vers de terre sont répartis en trois catégories, avec des fonctions et des caractéristiques différentes. Les épigés sont plus petits et se retrouvent dans la litière du sol, dans les premiers 10 cm. Ils sont moins sensibles à la lumière que les autres. Les endogés se situent, pour leur part, dans la portion arable du sol. Ils sont plus gros et très sensibles à la lumière et creusent des galerie plutôt horizontales. Les derniers, les anéciques, se retrouvent dans les niveaux les plus profonds et ce sont eux qui creusent de grands tunnels verticaux (jusqu’à 3 m de profondeur) favorisant l’infiltration de l’eau et des résidus en profondeur.

Mme Ménard préconise de réaliser un diagnostic avant de se lancer tout azimut dans le semis direct. Malgré les techniques les plus coûteuses, un champ ne changera pas du jour au lendemain si sa structure est fortement endommagée. Il faut l’amener graduellement à un état qui fera en sorte que la matière organique se décomposera, avec l’aide des vers de terre, un processus qui peut prendre de nombreuses années, et parfois près d’une décennie.

Il n’est donc pas justifié, selon l’agronome, qu’une transition vers des méthodes de travail de sol réduites se traduise par des pertes de rendements. « Il faut s’enlever ça de la tête ». Il faut plutôt évaluer l’état de la santé des sols, faire le bon diagnostic avec les bons protocoles et appliquer une stratégie de transition adéquate vers le semis direct. Les changements impliquent de nouvelles rotations, des machineries adaptées et la gestion de résidus.