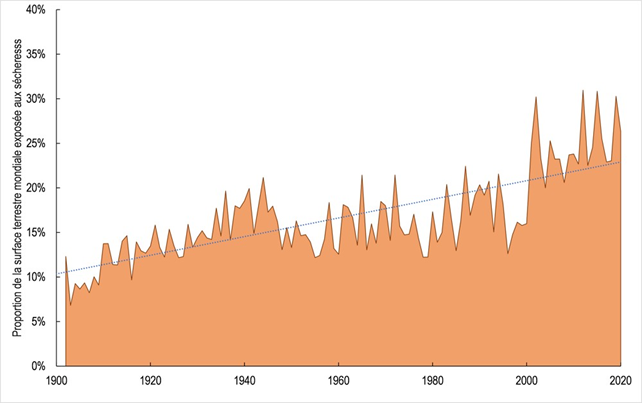

La sécheresse compte aujourd’hui parmi les défis environnementaux les plus complexes et les plus importants à affronter. À l’échelle mondiale, les pertes économiques liées aux sécheresses augmentent annuellement de 3 à 7,5 %, ce qui signifie aujourd’hui un coût deux fois plus cher qu’en 2000 et de 35% en 2035, par rapport à 2025.

La figure ci-dessous montre la proportion de la surface terrestre qui est affectée par la sécheresse depuis le début du vingtième siècle jusqu’à 2020.

À lire aussi

Grandir de l’intérieur avec la production biologique

Alexandre, Charles-Olivier et Laurie-Anne ont repris les rênes de la ferme familiale en mettant le cap sur la production de grandes cultures sous régie biologique, dont le soya. Une décision qui a permis à leur entreprise de « grandir de l’intérieur ».

Lors des années particulièrement sèches, on estime que les rendements des récoltes peuvent diminuer de 20 %. Cependant, les producteurs peuvent maintenant compter sur des cultivars qui ont été développés pour mieux supporter le manque d’eau.

Des hybrides et des techniques plus performants

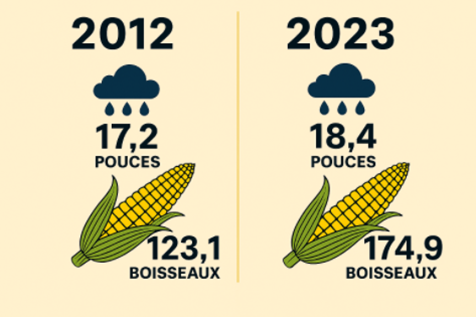

Tel qu’indiqué sur la figure ci-dessous, les producteurs de maïs américains ont produit en 2023 en moyenne 174,9 boisseaux par acre, soit tout près des records, malgré des précipitations comparables à la sécheresse de 2012. Cette année-là, la production était à 123,1 boisseaux par acre.

Différentes raisons peuvent expliquer ceci; certes les producteurs ont accès à des hybrides qui supportent mieux la sécheresse, mais plusieurs détails dans la régie de production et les innovations technologiques peuvent contribuer à sauver les récoltes lors de manques d’eau.

Au niveau des variétés, on veut une bonne tolérance au stress hydrique et une précocité à la floraison et à la récolte, afin d’éviter de faire coïncider les stades sensibles avec les périodes de déficit en eau.

La qualité et la santé du sol sont également un facteur important puisqu’il favoriser une bonne croissance racinaire et une profondeur de semis constante.

L’optimisation des outils technologiques peut aussi jouer un rôle, comme une profondeur de semis constant, tout comme les pratiques de travail de sol. Des pratiques comme le semis direct, le travail réduit du sol augmente la matière organique et conserve l’humidité du sol.

L’irrigation pour les grandes cultures

On pourrait s’inspirer des cultures maraichères et des États-Unis pour le maïs, le soya et le blé. Aux États-Unis, 17 % de la production de maïs et 12 % de la production de soya proviennent de surfaces irriguées.

L’irrigation se fait par écoulement, par pivot, par enrouleur et l’irrigation localisée. Dans un contexte où la disponibilité de l’eau est un enjeu, l’irrigation de précision sera préconisée. Ces derniers peuvent permettre d’économiser jusqu’à 65 % d’eau par rapport aux méthodes conventionnelles.

Des technologies complémentaires comme les drones, les modèles météorologiques et les capteurs d’humidité du sol fournissent des données permettant de prédire avec plus de précision les besoins en eau des cultures tout au long de la saison.

Il est préférable d’apporter de petites quantités d’eau de manière fréquente, plutôt que de grandes quantités espacées afin d’améliorer l’absorption par les racines, de réduire les pertes par ruissellement et d’assurer une utilisation optimale des réserves en eau.

*Cet article de Claudia Beaudry est une version tirée et adaptée du magazine Le Bulletin des agriculteurs, édition juin 2025.

Pour lire l’article en entier, abonnez-vous au magazine où plus de contenu exclusif est disponible.