Potasse dans le démarreur ou à la volée dans le maïs ?; Protéger l’azote après l’application; Soya résistant au dicamba

Publié dans Le Bulletin des agriculteurs de janvier 2011

par Johanne van Rossum, agronome

Potasse dans le démarreur ou à la volée dans le maïs ?

La culture du soya prélève environ 1,4 lb de potassium (K) pour chaque boisseau de rendement. Si on n’a pas fertilisé le soya et qu’on retourne en maïs, il est important de surveiller le niveau de K dans le sol. Il faudra ajouter du K au démarreur lorsque les niveaux du sol sont faibles. Le tableau ci-dessous indique la réponse du maïs à différents démarreurs. Même si les méthodes d’analyse de sol sont différentes en Ontario, les contenus en K sont comparables. Les résultats indiquent que lorsque le contenu en K du sol se situe entre 60 et 80 ppm, il y a lieu d’ajouter du K au démarreur. C’est à ce niveau de richesse du sol que les essais ont été réalisés. Si l’analyse indique une concentration de K entre 80 et 120 ppm, les spécialistes s’en tiennent aux recommandations générales. Il est alors préférable d’appliquer le K selon la méthode la plus économique et la plus facilement réalisable sur la ferme : au démarreur ou à la volée. Pour les sols ayant un contenu en K de plus de 120 ppm, il y a peu de chance d’avoir une réponse à l’ajout de K dans le démarreur ou à la volée.

À lire aussi

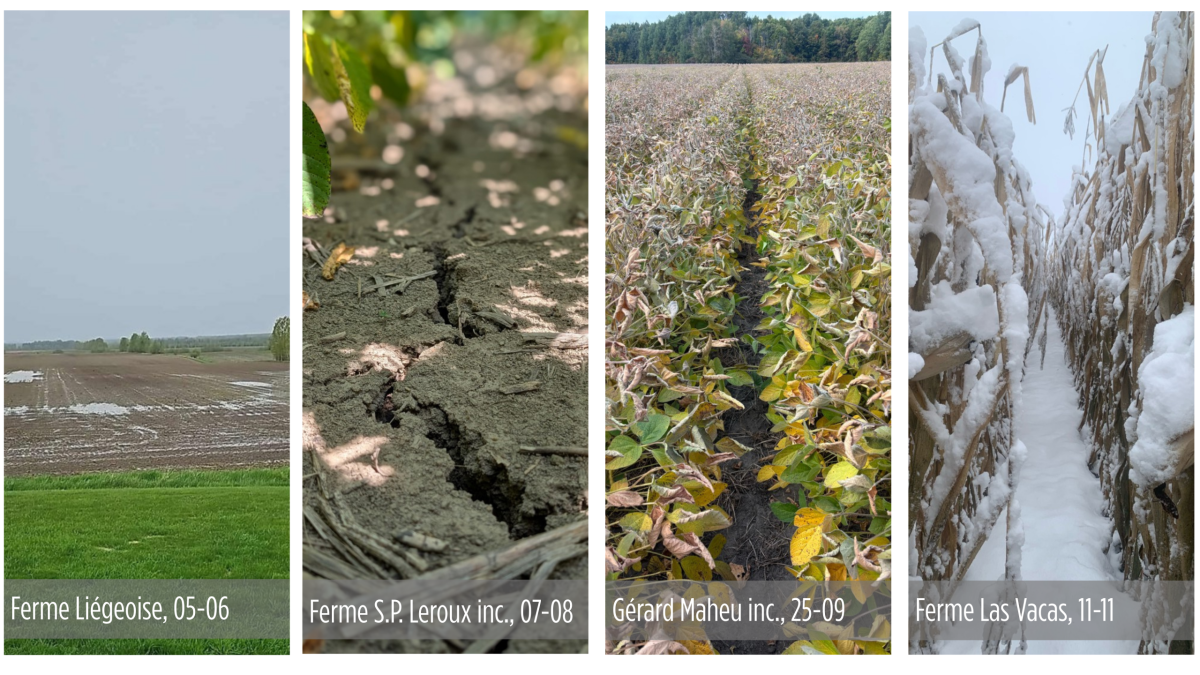

État des cultures 28 novembre: votre résumé de la saison

Dernier coup d’oeil sur une saison marquée par les contrastes et la résilience des producteurs.

Protéger l’azote après l’application

À ce moment-ci, on peut comparer les différentes méthodes d’application avec l’indice de perte, mais on ne peut le traduire en perte réelle d’azote en kg/ha. Les travaux de recherche se poursuivent pour calculer cette perte. Les spécialistes mesurent la quantité d’ammoniaque avec des tubes comme ceux utilisés en production avicole. Ces tubes déterminent le niveau d’ammoniaque présent pour sécuriser le lieu de travail. Les tubes sont placés sous une boîte dans les parcelles au champ. Les lectures ont été faites 5 et 16 jours après l’application d’azote. Cette situation représente le pire scénario puisqu’il n’y a aucune précipitation après l’application. Les précipitations permettent à l’azote de pénétrer dans le sol et agissent comme outil d’incorporation.

Pour les premières conclusions, les spécialistes constatent qu’il est important d’incorporer l’azote, même lors de l’application de postlevée pour minimiser les pertes par volatilisation, particulièrement par temps chaud et sec. Il est aussi clair que la solution 32, qui contient 50 % d’urée, est moins sujette aux pertes d’azote que l’urée seule. Une légère incorporation de la solution 32 avant le semis réduit les pertes presque à zéro.

Pour faire un portrait complet des pertes d’azote, il ne faut pas seulement étudier les pertes par volatilisation, mais aussi les pertes par lessivage et par dénitrification. Ceci pourra faire l’objet d’une autre chronique.

Soya résistant au dicamba

La disponibilité prochaine du soya résistant au dicamba (Banvel) pourra déjouer la résistance des mauvaises herbes au glyphosate. Quelques variétés de soya résistant au Liberty (glufosinate) sont déjà disponibles en 2011 au Québec. Cette technologie est également intéressante pour déjouer la résistance des mauvaises herbes au glyphosate, mais ne procure aucune activité résiduelle pour le contrôle des mauvaises herbes plus tard en saison.

Le gène de résistance au dicamba a été découvert par l’Université de l’État du Nebraska. Monsanto prévoit ajouter ce gène à la technologie Roundup Ready 2. On pourra donc combiner les deux herbicides dans le soya. Pour les mauvaises herbes qui échappent au glyphosate, comme la famille des vergerettes, l’ajout de dicamba sera efficace. Pour les autres mauvaises herbes à feuilles larges comme le chénopode, la famille des amarantes, l’abutilon et l’herbe à poux, le dicamba améliore la performance du glyphosate.