Le ver-gris occidental du haricot (VGOH) est un prédateur récemment arrivé au Québec, soit depuis 2009, et sévissant dans les champs de maïs. Les infestations dans la province étaient associées à des migrations de papillons pendant la saison. Une étude du CEROM a cependant permis d’établir que l’insecte survivait à l’hiver et complétait un cycle de vie complet dans les champs québécois, « ce qui en fait la survie hivernale la plus septentrionale de cette espèce jamais documentée en Amérique du Nord », peut-on lire dans l’article diffusé en novembre dans le Journal of Economic Entomology.

À lire aussi

Assurance récolte: un lourd bilan pour 2025

Le nombre d’avis de dommages au Programme d’assurance récolte a explosé en 2025 par rapport à l’an dernier, selon le dernier bilan de la Financière agricole du Québec. Un bilan qui démontre l’ampleur des dégâts causés par la météo.

La découverte soulève plus de questions que de réponses pour le moment, convient Julien Saguez, biologiste-entomologiste, chercheur en biosurveillance et directeur de la recherche. Elle permet toutefois d’établir des pistes de recherches afin de mieux prévenir et contrôler le ravageur dans l’avenir. À terme, des modèles seront développés avec les données qui seront recueillies pour outiller les producteurs, agronomes et autres intervenants.

Originaire du centre et de l’ouest des États-Unis, le VGOH a migré vers le Québec, au point que depuis 2016, il a été trouvé dans 95% des pièges installés depuis. Même l’hiver rigoureux de 2014 n’a pas réussi à freiner son élan, ce qui a mis la puce à l’oreille de l’équipe du CEROM. Un projet sur deux ans a été mis place pour vérifier si le prédateur pouvait survivre à nos hivers, malgré les températures descendant bien au-delà du point de congélation.

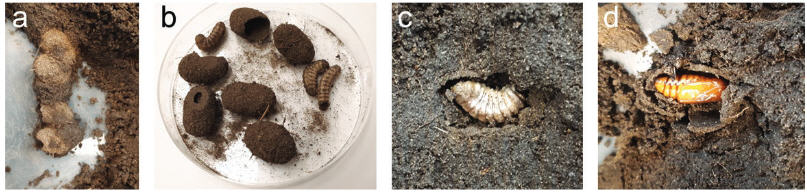

À l’automne 2017 et 2018, des bacs de stockage contenant des larves matures de ver-gris ont été placés dans le sol de trois régions au Québec, où des invasions de l’insecte étaient fréquentes et où les dommages aux cultures étaient souvent importants (Saint-Anicet, Shawville, et Cookshire-Eaton, situés respectivement en Montérégie-Ouest, Outaouais et Estrie). Les sols choisis étaient des sols sableux, reconnus pour être favorisés par le prédateur. Des cages d’émergence ont été installées sur les bacs au printemps de l’année suivante afin de déterminer si le VGOH pouvait terminer son cycle de vie.

Au printemps 2019, des abris pour voitures ont également été installés sur deux sites différents pour évaluer l’émergence naturelle des papillons nocturnes dans les champs dans lesquels de nombreuses larves matures de vers-gris du haricot occidental et des dommages avaient été signalés en 2018. Des émergences de vers-gris occidental du haricot se sont produites dans les deux cas, avec plus de 130 papillons mâles sur un des sites utilisant comme site de capture un abri d’auto.

Les retombées de cette découverte sont importantes, souligne M. Saguez, surtout que le VGOH s’attaque à tous les types de maïs, qu’ils soient sucrés, fourragers ou de grains. « Cela prouve que le VGOH s’est adapté aux conditions d’ici (…) S’il peut résister à nos hivers, cela peut vouloir dire que les populations sont beaucoup plus abondantes que prévu, ce qui influence aussi les dates auxquelles ont devra le surveiller, soit avant et après la migration des papillons. Il faudra aussi voir l’impact sur les plants de maïs avec des variétés plus tardives. »

D’autres considérations devront aussi être analysées. Puisqu’il est présent davantage dans les sols sableux, à une profondeur d’environ 10 cm lors de son hivernage, il serait peut-être à propos par moment de mettre le sol à découvert par des techniques de sol conventionnel. À moins que les pathogènes dans le sol ou les prédateurs naturels ne se chargent de la besogne en laissant le sol tranquille? Quel rôle les rotations peuvent-elles jouer, quand on sait que le VGOH peut se retrouver dans les champs de soya?

Toute la question du climat et de ses impacts sur la survie de l’insecte apporte également son lot de questions. S’il est présent dès le printemps, quelles sont les conditions qui lui sont les plus favorables ou nuisibles? L’humidité ou la sécheresse influencent-elles son comportement? Et c’est sans oublier tout l’aspect des changements climatiques, autant en hiver que durant les autres saisons dont il faudra tenir compte.

Tous ces aspects auront un impact sur la manière de surveiller et de contrôler le ravageur, indique M. Saguez.

Une autre étude est en cours jusqu’en 2023 pour évaluer les populations du ravageur dans les champs de maïs au Québec, dont sa présence dans les sols autres que sableux. Les équipes de recherche d’ici pourront aussi compter sur leurs collègues américains et ontariens où des équipes de veille monitorent l’insecte et l’étudient.

Plus les données seront abondantes sur ce nouveau prédateur, plus les modèles pour le surveiller seront précis et adaptés à notre contexte régional, avance l’entomologiste. vont permettre d’élaborer des prédictions sur l’apparition des papillons et d’accroître la surveillance. On pourra dire par exemple aux producteurs d’être plus vigilants et d’exercer une plus grande surveillance de leurs champs. Les rapports hebdomadaires sont utiles, mais peut-être pas suffisants quand on sait que l’éclosion des larves peut se produire dans un intervalle de cinq à sept jours, ce qui veut dire qu’il peut être trop tard pour intervenir.

Toutes les observations permettront d’établir de meilleurs indicateurs pour exercer une meilleure surveillance, une meilleure prévention et une meilleure intervention.