Y aurait-il moyen de faire autrement ?

Cette question, Dominique Gauthier se l’est souvent posée dans sa carrière d’agriculteur. À plusieurs reprises, la réflexion a mené à des changements qui ont permis de faire mieux avec moins.

« Mon grand-père ramassait de la roche, mon père ramassait de la roche et puis moi, je m’alignais pour en ramasser toute ma vie », raconte le producteur d’œufs et de grandes cultures de Saint-Théodore d’Acton, en Montérégie-Est. Si on arrêtait de travailler le sol, on arrêterait aussi de faire sortir les roches, se dit-il.

Voir l’entrevue en vidéo à la fin de l’article.

C’était en 1992. Internet en était à ses premiers balbutiements. Le semis direct existait aux États-Unis, mais les Gauthier ne connaissaient personne au Québec qui en faisait.

« On s’est dit : on va essayer. On a arrêté de ramasser des roches, puis les rendements se sont mis à augmenter. »

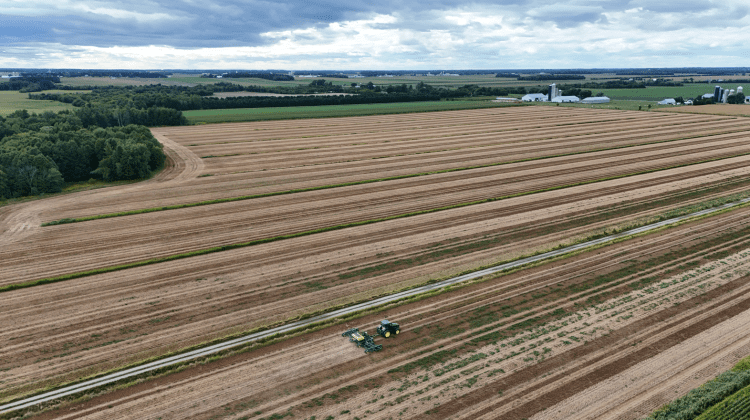

Les essais menés sur les terres pleines de roches derrière les principaux bâtiments de ferme ayant été fructueux, les Gauthier ont étendu le semis direct à l’ensemble de leurs terres, qui varient des loams sableux aux loams argileux. Ils cultivent aujourd’hui sur environ 800 hectares.

« Le semis direct, finalement, c’est moins de temps de machinerie et moins d’argent dépensé, explique Dominique Gauthier. S’il fallait travailler nos sols chaque fois que la batteuse est sortie d’un champ, il faudrait un homme de plus et un tracteur de plus dans le parc de machinerie. »

Circulation contrôlée

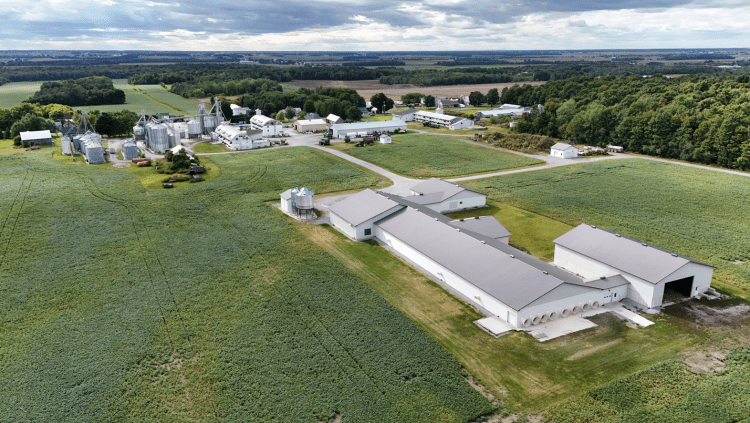

En plus de cultiver des céréales et des oléagineuses, la Ferme Clovis Gauthier et fils produit des œufs de consommation et élève les poulettes destinées à la ponte. Dominique Gauthier est copropriétaire avec ses fils Mathieu et Rémy.

Il y a une douzaine d’années, ils ont adopté une autre pratique pour laquelle ils faisaient figure de pionniers au Québec : la circulation contrôlée (traffic control en anglais). Le Bulletin des agriculteurs en a fait un reportage dans son édition de mars 2023.

La largeur de tous les équipements qui entrent aux champs est d’un multiple de 40 pieds. Semoir et moissonneuse-batteuse travaillent sur 40 pieds, l’arroseuse automotrice pulvérise sur 120 pieds. Dans la plupart des champs, les fossés sont aménagés aux 240 pieds.

Pour tous les travaux, incluant l’épandage de lisier, les pneus circulent toujours sur les mêmes bandes de roulement, même dans les bouts des champs. En tenant compte de la largeur des pneus et de la position des roues doubles sur les tracteurs et la batteuse, c’est moins de 25 % de la surface qui est piétinée.

Qu’en est-il de la croissance des plantes là où toute la circulation est concentrée? La différence est à peine perceptible, observe Dominique Gauthier. Dans un champ qui vient de recevoir un passage de benne à lisier en juillet ou en août, l’émergence des cultures de couverture s’avérera moins vigoureuse dans les bandes de roulement. Évidemment, dans une céréale ou un canola, l’arroseuse écrase la culture de deux traces de roues tous les 120 pieds.

Le secret pour avoir aussi peu de compaction, même dans les bandes de roulement ? Une rotation des cultures qui permet d’éviter les passages dans des conditions qui se prêtent à la compaction, notamment à l’automne.

La rotation type, sur cinq ans : soya, canola, céréale d’automne (blé, orge ou seigle), soya et une culture « autre ». La cinquième année de la rotation peut être en citrouille (pour la graine de consommation humaine), en millet ou autre culture spécialisée.

Vous avez bien lu : pas de maïs! Pourtant, les poules de la ferme en ont bien besoin.

Adieu le maïs

Depuis 2025, les Gauthier ne cultivent plus de maïs-grain. Les rendements étaient pourtant satisfaisants. Mais pourquoi pas faire autrement et se concentrer sur des cultures qui permettent de mieux maintenir la santé des sols?

Le calcul est d’abord économique, affirme Dominique Gauthier. Le maïs, « c’est la plante qui coûte le plus cher à produire et qui récolte le moins d’argent », dit-il en allusion aux coûts des semences, de la fertilisation et des travaux aux champs.

Le producteur reconnaît qu’avec les 2700 UTM de leurs champs situés à la rencontre de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec, « on n’a pas le même rendement qu’à Saint-Hyacinthe ». Cette tonne de moins à l’hectare avec des coûts de production comparables fait partie de l’équation.

Pour continuer à fabriquer sa moulée, la ferme achètera le maïs de producteurs qui utilisent déjà son service de séchage de grain. Elle pourra choisir que les lots dont qualité lui convient et stocker les grains dans ses silos. Des frais de transport seront économisés, puisque le grain sera entreposé et consommé sur place.

On n’aura plus à entretenir ou remplacer un applicateur d’azote et un nez de récolte propres au maïs, fait valoir Dominique Gauthier. La table de récolte sur la moissonneuse-batteuse est maintenant la même pour toutes les cultures, sauf… les citrouilles!

Sans maïs dans la rotation, l’empressement de semer au début mai disparaît. Les chantiers de récolte dans des conditions humides de fin d’automne disparaissent aussi. Place à un système où presque tous les travaux aux champs peuvent se dérouler par temps sec.

L’épandage du lisier des poulaillers de la ferme et de porcheries des terres louées se fait principalement en juillet et août, à la suite des récoltes de céréales et de canola. Il en reste un peu au printemps.

Ces épandages estivaux fertilisent les engrais verts ou les céréales d’automne qui viennent couvrir le sol pour le reste de la saison. « On valorise nos fumiers au lieu de s’en débarrasser aux mois d’octobre ou de novembre », se réjouit Dominique Gauthier.

Services d’une culture à l’autre

Certains précédents culturaux procurent des avantages intrigants. Par exemple, un blé d’automne semé après une récolte de canola traversera bien l’hiver, à l’abri de la neige captée par des chaumes de canola de 30 cm laissés debout à la récolte.

Certaines cultures de couverture contribuent à réchauffer le sol au printemps, observe Dominique Gauthier. Ce serait le cas du seigle et de la féverole. Semé dans des cultures de couverture qui comprennent du seigle, le soya qui sort de terre profite d’un paillis qui le protège des nuits froides du printemps et qui bloque la croissance des mauvaises herbes.

Le temps mouilleux du printemps 2025 a retardé le semis de soya, raconte notre hôte. « On a semé notre soya dans un seigle qui m’arrivait aux épaules et qui était en pleine pollinisation. Le tracteur devenait jaune de pollen. » Après l’application de glyphosate, le seigle s’est affaissé. Le soya a poussé à travers et les premières gousses se sont retrouvées plus hautes que dans un champ sans un tel paillis.

Dans cette rotation sans maïs, il n’y a que le soya de pleine saison qui ne permet pas de couvrir le sol avec des plantes vivantes pour l’hiver. Sinon, partout ailleurs, dès le mois de mars, il y a de la verdure capable de faire de la photosynthèse avec les rayons du soleil.

« On a essayé bien des choses et chaque fois, le rendement était toujours égal ou meilleur, confie Dominique Gauthier. C’est le rendement économique qui nous motive, mais en même temps, on aime améliorer la santé de nos sols. Ici, c’était la ferme de mon grand-père, puis de mon père. Là, c’est moi et j’ai deux garçons. Je me dis que si je fais attention, je vais laisser de quoi de bien aux prochains. »

La Ferme Clovis Gauthier et fils en bref

Municipalité : Saint-Théodore d’Acton, Montérégie-Est.

Propriétaires : Dominique, Mathieu et Rémy Gauthier.

Superficie cultivée : 800 hectares.

Cultures : soya, blé d’automne, seigle d’automne, orge d’automne, canola, millet et citrouille.

Productions animales : poules pondeuses et poulettes destinées à la ponte.

Particularités : semis direct, circulation contrôlée et rotation sans maïs-grain.

À lire aussi:

Passer du travail en bande au semis direct sur couvert végétal

L’art de protéger et de nourrir ses sols

Et plusieurs autres articles sur des Sols d’exception