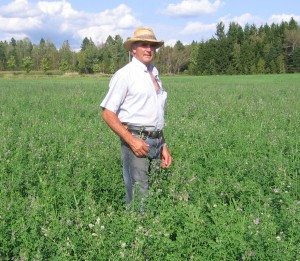

« Ça fait 30 ans que j’observe mes champs. En te parlant, je les revois tous. Je sais exactement où sont les coins moins productifs. » Nous sommes chez Marie-Antoine Roy, près de Sawyerville, dans les profondeurs de l’Estrie à l’est de Sherbrooke.

« Ça fait 30 ans que j’observe mes champs. En te parlant, je les revois tous. Je sais exactement où sont les coins moins productifs. » Nous sommes chez Marie-Antoine Roy, près de Sawyerville, dans les profondeurs de l’Estrie à l’est de Sherbrooke.

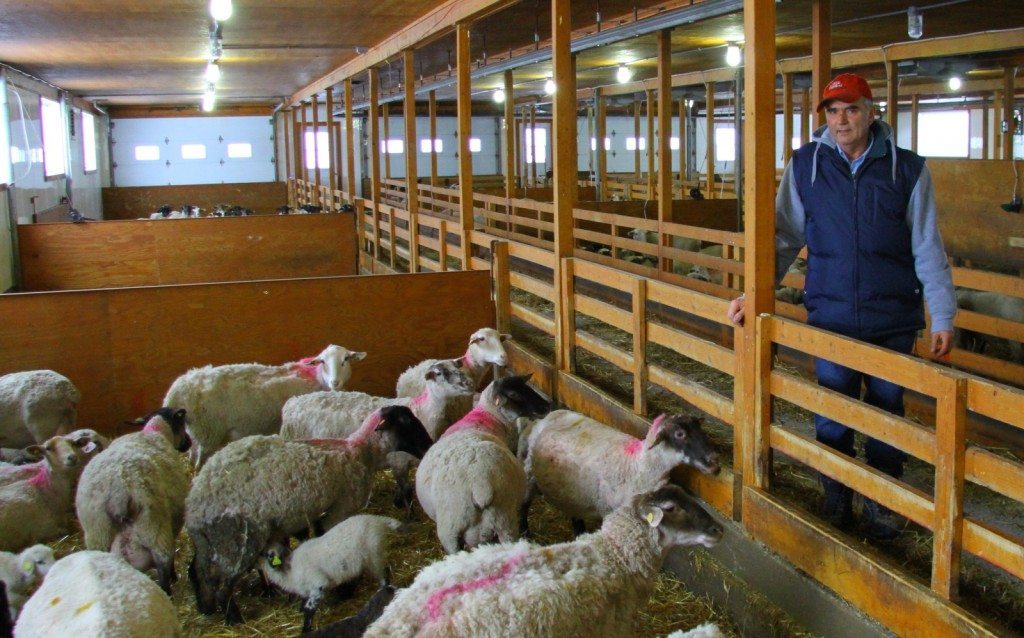

Les fourrages sont au cœur des activités de la Bergerie du Maple Leaf et la Bergerie Malvibois et Newport, qui produisent quelque 4000 agneaux lourds par année, avec 2500 brebis issues de femelles Romanov et de mâles Dorset de race pure. Les deux entreprises sont exploitées ensemble, par Marie-Antoine Roy, son épouse Diane Duranleau, leur fils Marc-Antoine et leur belle-fille Karine Fortier.

À lire aussi

Les tarifs américains jugés illégaux

La Cour Suprême des États-Unis a offert un revers majeur concernant une des politiques phares de l’administration américaine en invalidant le recours à une loi prévue pour les situations d’urgence nationale pour imposer des tarifs à ses partenaires commerciaux. Réactions du milieu.

Presque toute l’alimentation des moutons est produite sur les 400 hectares en cultures. L’environnement aurait de quoi en décourager plusieurs : seulement 2200 UTM, des champs de petite superficie et souvent en pente, des sources qui jaillissent un peu partout et des terres où par endroits, l’eau ne s’infiltre tout simplement pas.

Marie-Antoine Roy et sa famille réussissent pourtant à récolter trois bonnes coupes de foin par année, sur des luzernières généreuses jusqu’à la fin de leur cinquième année. Calculé sur la base de l’ensilage humide, le volume récolté s’établit autour de 34,7 tonnes à l’hectare (réparties sur trois coupes). Le secret : une régie intensive et de nombreuses améliorations à chacun des champs.

C’est connu : la luzerne n’aime par avoir les pieds dans l’eau. Il lui faut un bon drainage, en surface comme dans le sol. Les terres de la Bergerie Malvibois se drainent difficilement à la taupe. Le roc est parfois près de la surface, certains sols sont perméables et par endroits, la nappe phréatique se trouve à peine à 60 cm sous terre.

Après des années à installer des drains « à l’oeil » avec leur propre équipement, voilà que des cartes satellites fournies par le Club agroenvironnemental de l’Estrie illustrant l’emplacement probable des veines d’eau viennent faciliter la tâche.

« On cherche à intercepter et rediriger l’eau des sources du haut des champs, pour avoir moins d’eau dans le bas », illustre le fils Marc-Antoine. Certains de ces moyens sont expérimentaux, d’autres ont fait leurs preuves. À des endroits, on creuse sans installer de drains, pour voir l’effet. À d’autres, on enfouit de la pierre concassée par-dessus le drain.

« La solution aux problèmes d’eau dans les champs n’est pas toujours le drainage sous-terrain, affirme l’agronome Julie Duquette, du Club agroenvironnemental de l’Estrie. Dans certains types de sol, la limitation vient plutôt du drainage de surface. On peut faire du nivellement, mais aussi aménager des avaloirs ou de petits fossés pour récupérer l’eau. »