Quelles sont les tendances en recherche et reflètent-elles les préoccupations des agriculteurs québécois?

Le récent Forum sur les besoins en recherche dans la production de grains tentait de répondre à ces questions et à plusieurs autres. Organisé par les Producteurs de grains du Québec (PGQ), l’événement se voulait une occasion de réunir différents acteurs concernés par la recherche, que ce soit les producteurs agricoles ou encore les universités, les corporations de recherche, les différents paliers de gouvernements ou encore les entreprises privées. « Cette journée se voulait une opportunité de réflexion et d’échange sur les enjeux en agroenvironnement, et en recherche et développement, pour le secteur des grains », résume Salah Zoghlami, directeur des affaires agronomiques aux PGQ et organisateur du forum. « Il s’agissait d’une occasion d’échange sans intermédiaire ».

À lire aussi

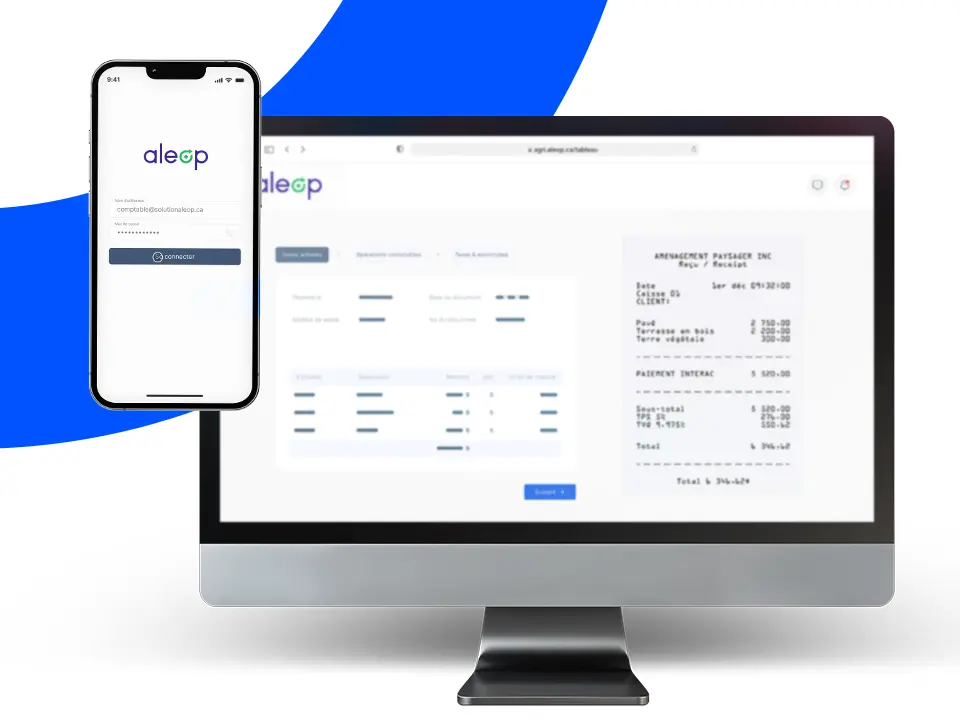

Aleop lance son application mobile

Aleop, la solution web dédiée à l’automatisation de la comptabilité des entreprises de l’OSBL CEGA – Centre d’expertise et de gestion agricole, offre maintenant à ses utilisateurs une application mobile liée à son outil informatique.

Un bilan plus complet sera dévoilé prochainement, mais il est ressorti de l’événement que bien que la recherche et les producteurs se préoccupent de sujets communs, il reste encore beaucoup à faire pour que les recherches puissent être mises en application. Cela est vrai autant pour la diffusion des résultats qu’une approche réaliste tenant compte à la fois des contraintes financières des entreprises agricoles ou encore des limites imposées par un calendrier des travaux et la météo. Ceci est sans compter le dédoublement de certaines recherches qui éparpillent des ressources financières et humaines, alors que ces dernières sont peu nombreuses, explique Salah Zoghlami.

L’initiative n’est pas nouvelle. Déjà en 2016, un premier forum provincial avait permis de mettre en lumière la méconnaissance concernant la lutte intégrée et sa mise en application par les producteurs agricoles. Pour les PGQ, il s’agissait d’un problème plus large concernant le transfert de connaissances entre le milieu de la recherche et le terrain. Un autre forum a eu lieu en janvier 2020 avec l’ambition de faire connaître les besoins du milieu en recherche, mais la pandémie a coupé court à la mise en œuvre d’un plan donnant suite aux discussions tenues lors de l’événement.

Salah Zoghlami a relancé le forum avec l’espoir de remettre sur les rails les objectifs de l’événement tel que tenu en 2020. Lors de la journée qui s’est déroulée le 31 janvier à Drummondville, deux conférenciers ont offerts leurs réflexions sur les enjeux en agroenvironnement, et en recherche et développement, pour le secteur des grains, avec Léon-Étienne Parent de l’Université Laval et Louise Tremblay, directrice adjointe pour le Réseau québécois de recherche en agriculture durable (RQRAD). S’en est suivi des ateliers d’échanges en tables mixtes qui ont pris la forme de mini-filières, illustre le directeur des affaires agronomiques.

Huit thèmes de discussions avaient été retenus, allant de la malherbologie, la fertilisation ou les outils d’aide à la décision. Les échanges ont permis de faire ressortir d’autres sujets. C’est le cas des mauvaises herbes résistantes, de la demande d’un accès plus large à des outils de dépistage ou encore des moyens d’améliorer la pureté des semences, énumère Salah Zoghlami. Les producteurs sont également préoccupés par les pertes de rendement économiques causés par les ravageurs ou la gouvernance des données. Ils réclament aussi plus de méthodes prévisionnelles.

Interrogé sur les recherches appliquées qui ont déjà cours, que ce soit par le biais du CEROM ou de l’IRDA, Salah Zoghlami met l’accent sur la démarche du forum qui cherche à faire connaître les besoins et d’étendre la collaboration. Il met en relief le fait que les gouvernements ont leurs orientations distinctes, que ce soit la réduction des GES au fédéral ou le Plan d’agriculture durable du MAPAQ.

Idéalement, les recherches appliquées bénéficieraient d’un suivi, comme c’est le cas aux États-Unis. On pourrait, par exemple, demander ici à des intervenants de proximité d’assurer le suivi auprès des producteurs, puisque les agronomes sont souvent occupés par d’autres tâches où la paperasse prend un temps important. « Il ne faut pas que les initiatives prises par les agriculteurs représentent un fardeau économique pour eux. Il faut mieux investir en recherche, éviter de tabletter des recherches qui deviennent une perte d’argent et de temps »