Le site de recherche de Saint-Augustin-de-Desmaures a tenté de reproduire les rotations typiques des fermes laitières et céréalières de l’Est du Canada, en tenant compte de la réalité des fermes d’aujourd’hui qui intègrent de moins en moins de plantes fourragères et disposent de moins de fumier.

Si le projet appelé Permanence avait comme objectif principal de comparer les rotations et le type de fertilisant et leur impact agronomique et environnemental, il a rendu possible la vérification de la perte d’azote, que ce soit par lessivage ou émissions de gaz à effet de serre (GES).

Initié en 2016 par Martin Chantigny, le projet a été repris en 2020 par Marie-Noëlle Thivierge, chercheuse au Centre de recherche et de développement de Québec pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

À lire aussi

Semaine difficile pour le maïs

Le dévoilement lundi du rapport sur les rendements et la production de la céréale aux États-Unis en 2025 a jeté une douche froide sur les marchés.

« Le projet tenu de 2016 à 2022 visait à observer l’effet à long terme du changement dans les rotations de cultures au Québec, particulièrement sur les fermes laitières où on observe une diminution de la culture des plantes fourragères en faveur du maïs-ensilage. On observe aussi une diminution de l’utilisation des engrais organiques », explique Mme Thivierge. L’équipe se demandait quelles seraient les conséquences de ces changements de pratiques à long terme sur la qualité du sol, de l’air, de l’eau et sur les rendements des cultures.

Six types de rotation à l’essai

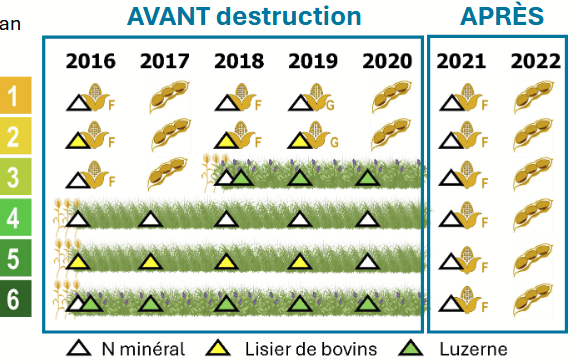

Différentes bandes en champ ont donc été élaborées à Saint-Augustin-de-Desmaures afin de comparer six rotations de cultures, partant d’une extrême avec uniquement des cultures annuelles avec du maïs-fourrager, maïs-grain et soya (le tout en alternance) fertilisé avec de l’azote minéral. La même composition a été fertilisée avec du fumier de bovin laitier. À l’autre extrême, les rotations comprenaient cinq ans de plantes pérennes. Dans tous les cas de rotations, les deux dernières années ont été cultivées en maïs-fourrager et en soya, afin de pouvoir comparer les effets des rotations précédentes (avec une fertilisation minérale du maïs), pour une durée de rotation finale de sept ans, soit la durée moyenne sur les fermes au Québec, ce qu’on appelle l’arrière-effet, soit l’effet des cultures et fertilisation précédentes.

La rotation 3, avec trois années de plantes fourragères, visait à répondre à la question des producteurs à savoir si ce nombre d’années est suffisant pour tirer des bénéfices d’une prairie, même si les coûts sont souvent importants à l’implantation.

Un travail de sol de surface minimal a été fait, de 5 à 10 cm, avec une fertilisation enfouie avant le semis et à la volée en post-levée. Les prairies ont été détruites par application d’herbicide à l’automne avec un travail de sol à l’automne et au printemps. Le maïs a reçu 130 kg d’azote à l’hectare, soit la recommandation pour cette région du Québec. La même proportion a été calculée en azote disponible pour le lisier. Dans le cas des plantes pérennes, les graminées ont reçu 160 kg d’azote à l’implantation pour monter à 210 kg à partir de 2018, afin de s’ajuster aux nouvelles recommandations de Québec. Les mélanges comportant de la luzerne n’ont pas été fertilisés.

Des effets concluants quant aux émissions

Les pertes d’azote par émissions de GES ont été réduites de 70% avant la destruction des plantes pérennes et en ont généré 53% de plus après, comparativement aux plantes annuelles, le maïs n’étant pas en mesure de récupérer entièrement les minéraux relâchés. Les émissions des annuelles ont tout de même été diminuées de 34%, révèle l’étude. Les plantes annuelles dans la rotation 1 ont rejeté 13kg d’azote dans les cinq premières années. Mme Thivierge fait observer qu’un producteur aurait probablement utilisé moins d’engrais que dans le projet, réduisant ainsi d’au moins de moitié l’émission de GES, soit un scénario encore meilleur que les 34%. « Une réduction aussi majeure est difficile à aller chercher par d’autres pratiques », relève Mme Thivierge.

La différence pour les GES pour les différentes rotations est notable. « Sur sept ans, les rotations à base de plantes pérennes (rotations 4, 5, 6) ont généré 6,6 t de CO2– équivalent, alors que les rotations composées uniquement de cultures annuelles (rotations 1 et 2) en ont généré 9,9. C’est une économie de 3,3 t de CO2 comparativement avec les pérennes, sans compter le carbone qu’elles ont permis de séquestrer dans le sol durant la même période et qui n’est pas encore comptabilisé ». Ces données ont été mesurées et seront analysées par une étudiante à la maîtrise, ajoute la chercheure.

Les prairies à la rescousse du lessivage

En ce qui a trait au lessivage d’azote, l’équipe l’a mesuré en installant des entonnoirs à 30 cm dans le sol où l’eau de ruissellement a été captée. La rotation 1 a perdu 150 kg d’azote sur un total de 390 kg reçu, soit une perte de 38%. Dans la rotation comprenant cinq ans de prairies, le lessivage a été réduit de 82%.

Dans les années après la destruction des pérennes, l’équipe a été agréablement surprise de voir qu’il n’y avait pas eu de largage important de l’azote dans l’environnement. La luzerne en a libéré un peu plus que les graminées (mais moins que les annuelles), puisqu’elle est une légumineuse. Un autre système, évitant de laisser le sol à nu à l’automne, permettrait d’améliorer le résultat, suggère Mme Thivierge.

Au total, les plantes pérennes ont permis de réduire de 52% les pertes d’azote sur les sept ans de la rotation, comparativement aux annuelles. La rotation de prairie sur trois ans donne des résultats intermédiaires, mais permet de diminuer de moitié les pertes d’azote dues au lessivage.

Et les effets sur les rendements?

Il ne faut pas oublier que les rendements ont été mesurés et analysés dans ces différents systèmes. Celui en rotation cinq ans avec un mélange de luzerne a donné 38 tonnes de fourrages au cumulatif contre 30 tonnes pour les graminées seules. « Le résultat concorde avec ce qu’on dit aux producteurs en général : quand on met des légumineuses avec des graminées, ça dépasse le rendement des graminées, même quand elles sont grandement fertilisées. » La proportion de luzerne est aussi resté bonne jusqu’à la fin de la rotation avec 42%, avec un fourrage d’une meilleure teneur en protéines.

La lisier a fait une différence seulement dans les rotations avec les annuelles, avec moins de rendement au terme de la rotation, le maïs ayant moins bien répondu, ce qui s’explique peut-être par une plus grande perte dans l’environnement. Il est à noter que l’arrière-effet du lisier est aussi à long terme, ajoute la chercheure, ce qui est plus difficile à mesurer sur une rotation de sept ans.

Il n’y a pas eu de différence significative lors du retour en maïs dans toutes les rotations en 2021. L’équipe a toutefois noté une réduction importante des mauvaises herbes dans les rotations suivant une prairie. Les mauvaises herbes ont été coupées dans les récoltes de fourrages et « les prairies ont tellement bien utilisé les ressources qu’il n’en restait pas pour les mauvaises herbes », dit Mme Thivierge.

En 2022, au terme des rotations de sept ans, le rendement de soya a été plus important dans ces rotations également. « On commence à se rendre compte que le soya réagit beaucoup à la qualité du sol et la prairie l’a amélioré avec une meilleure structure de sol, plus de matière organique et ça, ça bénéficie énormément au soya. ». Mme Thivierge mentionne également que si le maïs n’avait pas plus de rendement, la biomasse des racines était deux fois plus abondante après les plantes pérennes, avec davantage de racines fines et en profondeur qui favorisent la résilience des sols. « C’est un cercle vertueux, on obtient un système gagnant grâce aux prairies et au maïs qui ont généré plus de racines qui ont bénéficié au soya ».

En ce moment, l’équipe mène un deuxième cycle de rotation en suivant le même modèle. Entre autres effets, on s’attend à voir une certaine dégradation du sol dans les annuelles. Au terme de ce cycle en 2028, la rotation composée uniquement de plantes annuelles sera combinée à des pratiques bénéfiques pour les sols, comme des plantes de couvertures et des céréales d’automne pour essayer de regagner la qualité de sol de départ. « Est-ce que ce sera suffisant ou cela prend absolument des prairies pour revenir à une bonne qualité de sol ? ».

D’autres retombées du projet

Un autre volet, mené par la chercheure Édith Charbonneau de l’Université Laval et la même équipe, s’affaire à modéliser les données afin de mesurer les impacts économiques pour une ferme laitière. Le but est de s’interroger, entre autres, sur les superficies et le nombre d’animaux nécessaires dans le cas de chacune des rotations pour arriver au meilleur bilan. « Est-ce qu’il faut acheter des grains, ajouter des intrants, est-ce qu’il faut vendre, est-ce qu’on a assez de lisier, ou bien il faut acheter des engrais? Avec le modèle, on va être capable d’estimer tous ces paramètres et de l’extrapoler pour les appliquer à d’autres régions du Québec ».

Il faut mentionner l’implication des nombreux chercheurs dans le projet. Les résultats des pertes d’azote sous forme de N2O proviennent des travaux d’un étudiant au doctorat, Frédéric Verville, et ceux sur les pertes d’azote par lessivage, de l’étudiante au doctorat Julian Wanja Nyaga.

À lire aussi:

Étude de 30 ans lancée au Québec sur l’apport des cultures pérennes

Série de portraits sur des Sols d’exception

Passer du travail en bande au semis direct sur couvert végétal