Les trois quarts des agriculteurs et des agricultrices du Québec ne portent pas de vêtements de protection lors d’utilisation de pesticides, selon un sondage. Pourtant ces produits utiles engendrent des maladies très graves, voire mortelles. Prévention et protection sont les mots d’ordre.

« Les agriculteurs pulvérisent des pesticides parce qu’il n’y a pas vraiment d’autres alternatives. Ça fait 17 ans que je n’ai pas utilisé ces produits, mais j’ai quand même hérité de la maladie de Parkinson », raconte Serge Giard, un agriculteur de Saint-Hugues en Montérégie, dans un vibrant témoignage présenté lors d’un colloque de l’UPA avec ses partenaires sur les risques des pesticides et la prévention les 19 et 20 février dernier.

Tremblement de la voix, des membres, raideur musculaire, état dépressif, fatigue, la maladie de Parkinson associée à l’utilisation de pesticides a été ajoutée en 2021 à la liste des maladies professionnelles bénéficiant d’une présomption. Cette liste inclut plusieurs sortes de cancers (leucémies, prostate, rein, sein, etc.) et autres maladies comme des bronchites chroniques ou la maladie d’Alzheimer classées selon une présomption forte, moyenne ou faible de lien avec les pesticides.

À lire aussi

L’UPA demande plus de transparence pour le projet de TGV

Des agriculteurs et des citoyens affectés par le tracé préliminaire du projet de TGV reliant Québec et Toronto ont manifesté le 24 février à Mirabel. Ils réclament plus de transparence dans ce dossier.

« La meilleure façon de ne pas s’exposer aux pesticides, c’est de ne pas les utiliser, mais à moins d’être producteur bio, les jeunes vont désherber aux champs avec ces produits. Le problème, c’est que ça finit mal une vie », ajoute Serge Giard qui est président de l’organisme « Victimes des pesticides du Québec » (VPQ) créé en 2019.

Un sondage inquiétant

Lors du colloque, le directeur général de VPQ, Pascal Priori, a dévoilé les résultats d’un sondage mené en 2023 auprès de 1465?producteurs et productrices sur l’usage et l’exposition aux pesticides ainsi que sur leur santé et celle de leurs proches dans les trois grandes régions agricoles du Québec, soient la Montérégie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches.

Les répondants sont généralement très expérimentés, a-t-il expliqué : « Les deux tiers ont plus de 20?ans d’expérience en agriculture et les trois quarts ont entre 40 et 70 ans. Ils ou elles exercent leur métier dans une trentaine de secteurs de production, mais plus de la moitié était des producteurs de grandes cultures ».

Près de 15 % des répondants ont indiqué avoir été exposés aux pesticides par le travail sur un terrain après épandage, mais avant la fin du délais de réentrée précisé sur l’étiquette du produit.

Près de 98 % des répondants n’ont pas déclaré des intoxications aiguës, légères et graves à Santé Canada ou au Centre antipoison.

Pascal Priori encourage les producteurs et productrices à signaler les symptômes de leurs intoxications pour que les autorités chargées d’homologuer les pesticides et d’évaluer leur dangerosité tiennent compte de leurs témoignages.

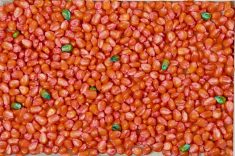

Autre donnée inquiétante : les trois-quarts des producteurs n’utilisent pas d’équipement de protection individuel (EPI), « en grande partie parce que ces équipements ne sont pas adaptés aux conditions réelles », a expliqué Caroline Jolly. La chercheuse spécialiste en ergonomie à l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) a travaillé en collaboration avec les pomiculteurs, qui peuvent avoir recours aux pesticides plus de 30 fois dans une saison, pour prévenir l’exposition cutanée et étudier les facteurs qui influencent le port de vêtements de protection. Celle-ci constate que les EPI disponibles sur le marché ne rencontrent pas tous la norme de protection nécessaire (ISO 27065 : 2027) .

En cas de maladie professionnelle

En ouverture du colloque, Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), a indiqué être elle-même être issue d’une famille agricole en insistant sur la prévention et les risques d’utiliser ces produits à la ferme. Pour cultiver l’avenir, selon elle, il faut entre autres diminuer leur utilisation, trouver des solutions de remplacement, être innovant, et porter des équipements de protection individuels.

Les entreprises agricoles qui emploient un certain nombre de travailleurs (étrangers ou non) doivent obligatoirement cotiser à la CNESST, mais « les producteurs, eux, ne sont pas obligés de cotiser. Dans ce cas, ils ne pourront pas recevoir d’indemnités en cas de maladie liée aux pesticides » a-t-elle expliqué. À peine 682 entreprises sur les quelque 29?000 au Québec le font.

Le producteur et blogueur Paul Caplette explique pourquoi avant ils ne se protégeait pas dans ce blogue et présente son cheminement personnel par rapport aux équipements de protections individuelles dans cette vidéo.