Le drainage souterrain fait tellement partie de notre environnement que nous en oublions qu’il n’en fut pas toujours ainsi et que les débuts ont été laborieux.

Saviez-vous qu’avant les tuyaux de plastique, les drains étaient constitués de tuiles d’argile, que les tranchées étaient creusées à la main ou même que le ministère de l’Agriculture (MAPAQ) avait des équipes dédiées au drainage?

La consultante en génie de l’environnement Suzelle Barrington vient de produire un article scientifique sur l’histoire du drainage souterrain au Québec. Suzelle Barrington a fait carrière comme professeure titulaire à l’Université McGill. « On m’a demandé d’écrire l’histoire de l’agriculture du comté de Châteauguay, raconte-t-elle. En faisant ma recherche, j’ai appris que la première draineuse avait été achetée au Québec alors que la croyance voulait que le drainage avait plutôt commencé en Ontario. Ça a piqué ma curiosité. » C’est alors qu’elle s’est mise à faire des recherches pour en connaître davantage.

À lire aussi

Grandir de l’intérieur avec la production biologique

Alexandre, Charles-Olivier et Laurie-Anne ont repris les rênes de la ferme familiale en mettant le cap sur la production de grandes cultures sous régie biologique, dont le soya. Une décision qui a permis à leur entreprise de « grandir de l’intérieur ».

Quelques faits intéressants

Voici quelques faits intéressants qu’elle relate dans son article scientifique à paraître prochainement dans le journal scientifique de La Société canadienne de génie agroalimentaire et de bioingénierie.

La première mention de drainage souterrain est celle de la ferme-école de transformation laitière de Saint-Denis de Kamouraska. Cette école a été fondée en 1881. Le drainage était alors constitué de tranchées de pierres et de tuiles d’argile.

Le drainage avec des tuiles d’argile a aussi été installé à Saint-Augustin-de-Desmaures par le curé François Pilote après son arrivée dans la paroisse en 1881. Ce dernier a d’abord utilisé des tuiles provenant de Montréal, mais a par la suite stimulé la production de tuiles dans la région de Québec. Les tranchées étaient creusées à la main.

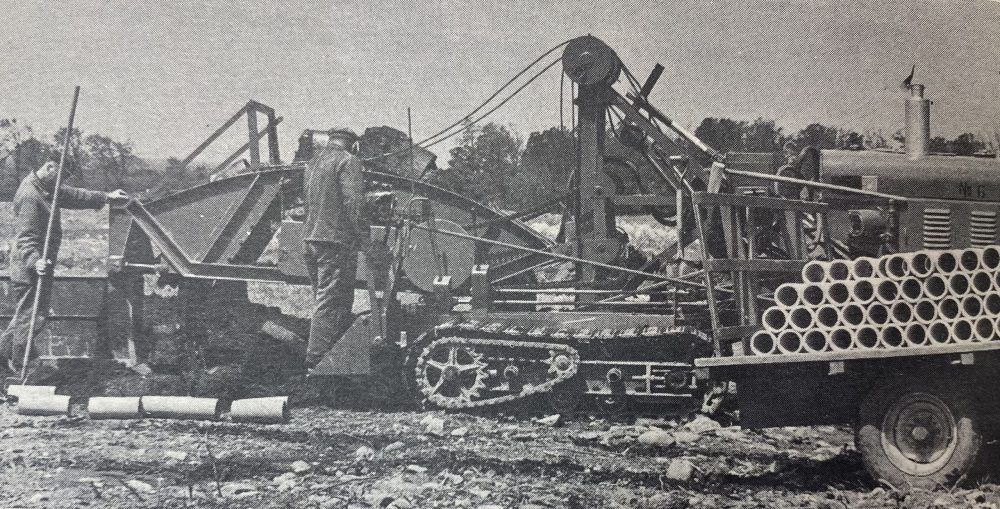

La première trancheuse mécanique achetée au Canada l’a été au Québec en 1902 par J.C. Jamieson de Bristol en Outaouais. C’était un engin de marque Buckeye de l’Ohio. Dans une journée, il était possible d’installer entre 380 et 750 mètres de longueur. Le record a été de 1120 mètres.

Le ministère de l’Agriculture s’implique

En 1909, un nouveau ministre de l’Agriculture, Joseph-Édouard Caron, un agriculteur de Saint-Roch-des-Aulnaies qui est demeuré à la tête du ministère pendant 20 ans, a décidé de miser sur le drainage. En 1912, le ministère de l’Agriculture achetait deux trancheuses pour 4 667,25$ grâce à une subvention fédérale dédiée à la réalisation de démonstrations auprès des agriculteurs. Alors qu’une des trancheuses se rendait à La Pocatière, au Bas-Saint-Laurent, en faisant des installations en route, l’autre se rendait à Shawville, en Outaouais, avec également des installations en route pour revenir dans le comté de Châteauguay, au sud de Montréal, en 1915.

Dans les années 1920, le ministère de l’Agriculture subventionne 50% du coût pour le transport des tuiles d’argile. Avec en plus les cinq trancheuses de possession privée, le Québec pouvait compter sur 4 400 hectares de terres drainées en 1928. Le taux de drainage était alors de 687,5 hectares par an.

Dans les années 1930, alors que sévit la grande dépression, le ministère de l’Agriculture investit pour défricher de nouvelles terres et de procéder à des travaux d’excavation de cours d’eau, ce qui ralentit la cadence pour le drainage souterrain.

Alors qu’avant 1948, on préférait installer des drains en terre cuite de 75 mm de diamètre, elles font dorénavant 100 mm.

Retour en force du drainage

En 1960, les travaux d’excavations des cours d’eau diminuent. Afin d’occuper ses techniciens, le ministère de l’Agriculture consacre beaucoup plus d’énergie au drainage des terres agricoles.

Alors qu’un excavateur et un bulldozer nécessite deux personnes, une équipe de drainage nécessite 12 personnes, incluant la confection du plan de drainage et la pose des tuiles. Alors qu’il y a 2 trancheuses en 1966, en 1970, on en compte 18.

Dans les années 1960, il en coûte 250$ l’hectare à l’agriculteur pour drainer ses champs, alors que le gouvernement subventionne l’autre 250$ l’hectare. En 1966, on compte 16 800 hectares de terres drainées au Québec.

En 1966, Robert Broughton du Département d’ingénierie agricole de l’Université McGill importe des drains de plastique des Pays-Bas afin de les tester sur les terres du Collège Macdonald. Des tests sont aussi effectués à Saint-Hyacinthe, à Sainte-Martine et au Lac-Saint-Jean. Le débit d’installation est de 6 km/8h comparativement à 1 km/8h avec les tuiles.

En 1970, deux manufacturiers de drains de plastique sont en opération au Québec. C’est l’âge d’or du drainage souterrain dans la province qui atteint son apogée au début des années 1980. Le prochain article parlera de l’essor du drainage après les années 1960.

Longueur d’installation effectuée de drainage souterrain

| Année | Longueur (km) |

| 1915 | 15,4 |

| 1928 | 46 |

| 1935 | 135 |

| 1940 | 180 |

| 1950 | 210 |

| 1965 | 915 |

| 1967 | 1525 |