L’année 2025 risque de rester dans les annales, mais pour les mauvaises raisons. Selon les données recueillies par la Tournée des grandes cultures, le rendement potentiel des cultures au Québec à la fin août pourrait en faire une des pires depuis 2019, ou encore 2016, années marquées par des automnes précoces qui ont grandement affecté la production en grandes cultures.

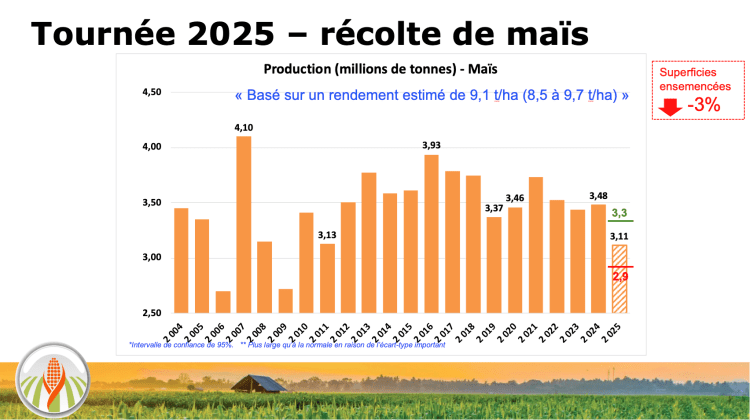

En bref, les ennuis successifs, que ce soit le report des semis, le froid au printemps et maintenant la sécheresse ont causé de très grandes variabilités dans les champs et les régions. Le maïs et le soya accusent chacun un retard de maturité et un déficit de population. Selon les échantillons observés, le rendement du maïs se situerait à 9,1 tonnes à l’hectare (t/ha), le plus faible depuis 2019 (8,9 t/h). Avec un décompte de gousses en baisse de 17% par rapport à 2024, la récolte de soya reculerait à son plus faible rendement depuis le début de la Tournée en 2014 à 2,8 à 2,9 t/ha.

À lire aussi

Un élan coupé par la Cour Suprême

Une bonne performance des grains cette semaine a été interrompue par la décision clef de la Cour Suprême des États-Unis concernant les tarifs américains.

Avec une baisse des superficies de 3% cette année, la production de maïs serait de 3,11 millions de tonnes (entre 3,3 et 2,9 millions de tonnes). La production de soya recule aussi, malgré une hausse des superficies de 4% à un chiffre estimé entre 1,26 et 1,21 million de tonnes.

Le dévoilement des chiffres de la Tournée a eu lieu le 21 août au Domaine St-Simon, dans la localité du même nom. Deux jours plus tôt, près de 70 bénévoles avaient sillonné quatre régions du Québec (Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec et Laurentides) à travers 23 trajets et durant lesquels 210 échantillons de maïs et autant de soya ont été recueillis. La méthodologie demeure la même que par les années passées, avec des intervalles de 9 à 15 km d’intervalles et les même trajets sans oublier le respect de la confidentialité des champs. Le traitement des données a par contre été plus compliqué en raison des nombreuses anomalies notées dans les champs, a indiqué Jean-Philippe Boucher. « Ce n’est pas une année normale. Ç’a été un méchant puzzle. »

Une très grande variation dans les champs

En dépouillant les résultats des bénévoles de la Tournée, un constat s’est élevé au-dessus des autres, soit la très grande variabilité dans les champs, ce qui se reflète dans les projections de rendement. Les champs de maïs pourraient avoir des pertes de 20 à 25%, avec en majorité des épis immatures. La population moyenne est la plus faible jamais enregistrée par la Tournée à 49,5 épis, mais une longueur d’épis dans la moyenne. Les meilleures perspectives ont été enregistrées dans le Centre-du-Québec, tandis que la pire est en Estrie.

Les conditions ne sont guère meilleures dans le soya : 21% des champs sondés se trouvent en début de floraison ou en floraison, avec un pourcentage de 16% qualifié de très mauvais ou mauvais, selon l’État des cultures. Le manque de population dans les champs est fréquent, avec des plants bas, petits et inégaux, ce qui donne des champs récoltables dans une proportion de 70 à 80%. Le rendement estimé aux 9 pieds carrés est de 775 gousses, le plus faible depuis 2019. Le meilleur décompte a été observé sur la Rive-Nord (1000) et en Estrie (965), alors que le pire était en Montérégie-Ouest (645).

À travers la Tournée, les bénévoles ont aussi observé de beaux champs, a relevé Jean-Philippe Boucher, autant dans le maïs que le soya. À souligner également que les cultures de céréales ont connu du succès, ces dernières ayant apprécié le temps frais. Elles ont aussi bénéficié de bonnes conditions pour les récoltes. Le blé de printemps était récolté à 40% en date du 21 août.

Des conditions difficiles depuis mai

En introduction à la présentation des chiffres de la Tournée, l’agronome de Pioneer, Cynthia Lajoie, a offert un bilan des conditions météo depuis les débuts de la saison et des impacts observés dans les champs.

Les semis en 2025 ont été retardés, surtout dans les régions à sols argileux. Le froid connu en mai et juin a fait en sorte que la levée des semis a été lente, surtout dans le maïs, avec les problèmes qui y sont associés, comme la fonte des semis, des levées inégales et des pertes de population. La pluie a succédé au froid, mais encore ici de manière inégale, selon les régions. La sécheresse a également apporté son lot de problèmes, tels que la présence d’insectes et la difficulté pour les plantes à assimiler la potasse.

Cynthia Lajoie a souligné les stress successifs que les cultures ont connus. Entre la mi-juillet et la mi-août, 50% des journées ou des nuits ont été trop chaudes. Les plantes ont réagi en stoppant leur croissance, ce qui résulte en un manque flagrant de maturité dans les champs. « Il reste encore 45 jours à faire pour le maïs avant d’atteindre la maturité. »

Dans le soya, la bonne tenue du champ vue de l’extérieur n’était pas garante du nombre de gousses. Cynthia Lajoie a noté nombre de gousses avortées ou seulement deux ou trois fèves dans ces dernières, surtout dans la partie médiane. La maturité du plant était jugée moins inquiétante que dans le maïs, mais soulève la question de la date de récolte. « Ce ne sera pas la saison la plus hâtive cette année. »

À surveiller pour le reste de la saison

En résumé, les cultures auront besoin d’eau, mais aussi d’une saison qui se prolongera au-delà de l’été du calendrier. Les cartes produites par Environnement Canada projettent des températures au-dessus des normales jusqu’à la mi-septembre, a rapporté Jean-Philippe Boucher. Il faudra souhaiter que ce scénario se réalise pour atteindre le potentiel de rendement prévu, et non une fin de saison abrupte comme en 2020 qui avait connu un gel mortel en septembre.