Il existe des moyens pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter. L’agroforesterie en est un. L’agroforesterie associe des arbres à des cultures ou à des animaux d’élevage dans le but d’obtenir des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Au Québec, les systèmes agroforestiers les plus courants sont les haies agroforestières (dont les haies brise-vent et les bandes riveraines arborées), retrouvées en bordure des parcelles, et les systèmes agroforestiers intercalaires, constitués de plusieurs rangées d’arbres à l’intérieur des parcelles.

Des bienfaits pour le climat et le sol

À lire aussi

Améliorer la détection des maladies des vaches laitières grâce à l’IA?

Selon des chercheurs, avec l’aide de l’intelligence artificielle, il serait possible de détecter des maladies chez la vache laitière.

La présence des arbres dans les champs ou à leur périphérie peut procurer plusieurs bénéfices. Les arbres retirent du carbone de l’atmosphère et le séquestrent dans leur tronc, leurs branches, leurs racines et leurs feuilles. Ils contribuent ainsi à l’atténuation des changements climatiques. Les apports en matière organique qu’ils fournissent améliorent, quant à eux, les propriétés structurales du sol et sa santé. Les racines des arbres et les nombreux organismes qui vivent dans le sol des systèmes agroforestiers favorisent aussi la formation et la stabilisation des agrégats tout en améliorant la porosité du sol, ce qui aide à faire face aux évènements extrêmes, comme des pluies violentes, par exemple.

Une disponibilité et une qualité de l’eau meilleures

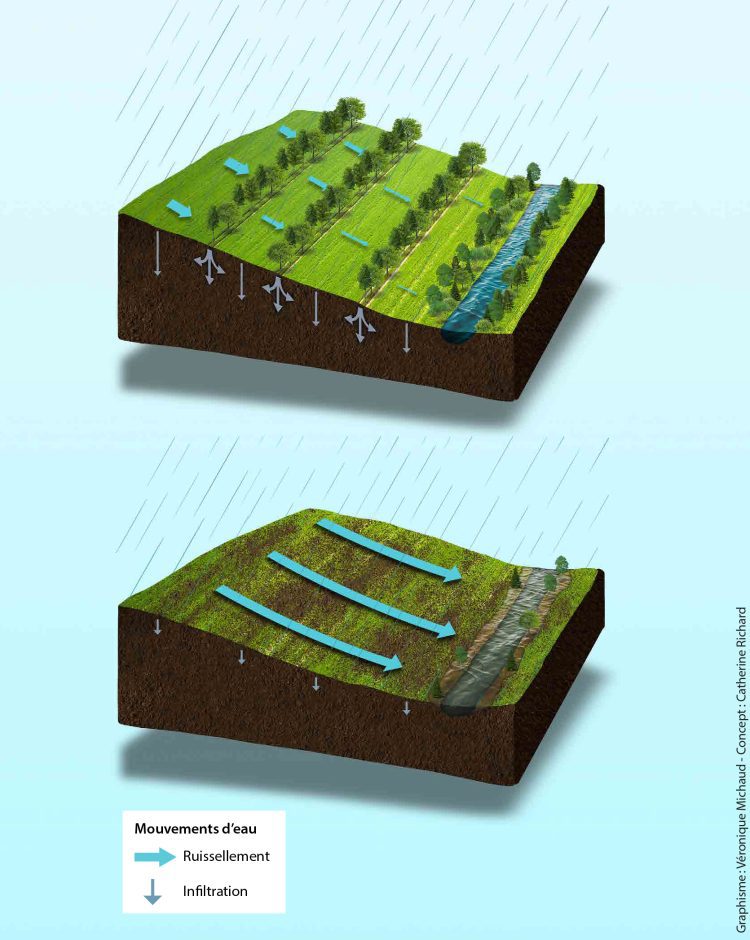

Les arbres bonifient la capacité d’infiltration et de stockage de l’eau dans le sol, ce qui permet de recharger la nappe, mais aussi de réduire les pertes par ruissellement et l’engorgement des sols dans les zones basses. Les arbres peuvent également diminuer les risques de contamination des eaux qui pourraient découler de la hausse des précipitations annuelles et de la fréquence accrue des épisodes de pluies intenses liées aux changements climatiques. Comment? Grâce à leurs capacités de capter des nutriments lixiviés sous les zones cultivées et de dégrader certains contaminants agricoles tout en améliorant les propriétés du sol.

Une protection contre l’érosion et certains ennemis des cultures

Les systèmes agroforestiers contribuent à une meilleure protection des sols face à l’érosion éolienne et hydrique, car les arbres réduisent la vitesse du vent et le ruissellement dans les parcelles, en plus de stabiliser les berges des cours d’eau. Par ailleurs, grâce aux interactions complexes qu’ils suscitent entre les organismes du sol, les systèmes agroforestiers ont aussi le potentiel de favoriser la régulation de certains ennemis souterrains des cultures (champignons pathogènes et nématodes) qui, autrement, pourraient être avantagés par les conditions climatiques projetées.

Des rendements plus stables

Selon plusieurs études réalisées en climat tempéré, y compris au Québec, les haies entraînent parfois une légère hausse des rendements des cultures, mais le plus souvent leur effet est plutôt neutre. Les systèmes agroforestiers intercalaires ont aussi un effet généralement neutre sur les rendements, surtout lorsque les allées cultivées font plus de 15 m de largeur. Cependant, lorsque surviennent des conditions adverses, ils peuvent favoriser de meilleurs rendements que ceux observés sur des parcelles dépourvues d’arbres.

Pour plus de détails sur les bénéfices associés à l’agroforesterie et sur les aménagements agroforestiers, consultez le feuillet synthèse L’agroforesterie au bénéfice des sols et des cultures, un atout face aux changements climatiques et procurez-vous le Guide d’aménagement de systèmes agroforestiers au www.craaq.qc.ca.

*Cet article est issu d’une collaboration entre le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et Le Bulletin des agriculteurs.